- m3.comトップ

- > DI Station

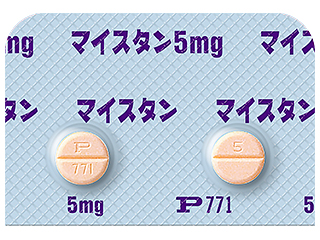

- > マイスタン錠5mg 他

禁忌

-

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

-

2.2 急性閉塞隅角緑内障の患者[眼圧を上昇させるおそれがある。]

-

2.3 重症筋無力症の患者[重症筋無力症の症状を悪化させるおそれがある。]

効能・効果

-

他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかんの下記発作型における抗てんかん薬との併用

-

部分発作

-

単純部分発作、複雑部分発作、二次性全般化強直間代発作

-

-

全般発作

-

強直間代発作、強直発作、非定型欠神発作、ミオクロニー発作、脱力発作

-

-

用法・容量

-

通常、成人にはクロバザムとして1日10mgの経口投与より開始し、症状に応じて徐々に増量する。維持量は1日10〜30mgを1〜3回に分割経口投与する。

なお、症状により適宜増減する(最高1日量は40mgまでとする)。 -

小児に対しては、通常クロバザムとして1日0.2mg/kgの経口投与より開始し、症状に応じて徐々に増量する。維持量は1日0.2〜0.8mg/kgを1〜3回に分割経口投与する。

なお、症状により適宜増減する(最高1日量は1.0mg/kgまでとする)。

注意事項

重要な基本的注意

-

8.1 投与初期に眠気、ふらつき等の症状があらわれることがあるので、本剤の投与は少量から開始し、慎重に維持量まで漸増すること。[11.2参照]

-

8.2 連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、てんかん重積状態があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。

-

8.3 本剤の投与により発作が悪化又は誘発されることがあるので、このような場合には、適切な処置を行うこと。

-

8.4 長期投与により抗けいれん作用の減弱が認められることがあるので、耐性の発現に十分注意すること。

-

8.5 本剤の投与に際しては、併用抗てんかん薬との相互作用に注意すること。[10.2参照]

-

8.6 連用中は定期的に肝・腎機能、血液検査を行うことが望ましい。

-

8.7 眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

慎重投与

-

9.1 合併症・既往歴等のある患者

-

9.1.1 心障害のある患者

-

心障害が悪化するおそれがある。

-

-

9.1.2 脳に器質的障害のある患者

-

作用が強くあらわれる。

-

-

9.1.3 衰弱患者

-

作用が強くあらわれる。

-

-

9.1.4 呼吸機能の低下している患者

-

呼吸抑制作用が増強されることがある。[11.1.2参照]

-

-

-

9.2 腎機能障害患者

-

薬物の体内蓄積による副作用の発現に注意すること。一般に排泄が遅延する傾向がある。

-

-

9.3 肝機能障害患者

-

薬物の体内蓄積による副作用の発現に注意すること。一般に排泄が遅延する傾向がある。[16.6.1参照]

-

-

9.5 妊婦

-

9.5.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性(母体のてんかん発作頻発を防ぎ、胎児を低酸素状態から守る)が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

-

(1)妊娠中に他のベンゾジアゼピン系薬剤の投与を受けた患者の中に、口唇裂、口蓋裂等の奇形を有する児等の障害児を出産した例が対照群と比較して有意に多いとの疫学的調査が報告されている。

-

(2)ベンゾジアゼピン系薬剤で新生児に哺乳困難、嘔吐、活動低下、筋緊張低下、過緊張、嗜眠、傾眠、呼吸抑制・無呼吸、チアノーゼ、易刺激性、神経過敏、振戦、低体温、頻脈等を起こすことが報告されている。なお、これらの症状は、離脱症状あるいは新生児仮死として報告される場合もある。また、ベンゾジアゼピン系薬剤で新生児に黄疸の増強を起こすことが報告されている。

-

(3)分娩前に連用した場合、出産後新生児に離脱症状があらわれることが、ベンゾジアゼピン系薬剤で報告されている。

-

-

9.5.2 本剤を妊娠動物へ投与した試験において、胎児死亡及び死産が認められている。

-

-

9.6 授乳婦

-

授乳を避けさせること。ヒト母乳中に移行し、新生児に嗜眠、体重減少、肝障害等を起こすことが報告されている。また、他のベンゾジアゼピン系薬剤(ジアゼパム、クロナゼパム)で新生児に無呼吸、嗜眠、体重減少等を起こすことがあり、新生児の黄疸を増強する可能性がある。

-

-

9.7 小児等

-

9.7.1 新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

-

9.7.2 喘鳴、喀痰増加、気道分泌過多、唾液分泌過多、嚥下障害があらわれ、肺炎、気管支炎に至ることがある。[11.2参照]

-

-

9.8 高齢者

-

9.8.1 少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。高齢者では、本剤の消失半減期の延長が報告されている。[16.6.2参照]

-

9.8.2 喘鳴、喀痰増加、気道分泌過多、唾液分泌過多、嚥下障害があらわれ、肺炎、気管支炎に至ることがある。[11.2参照]

-

過量投与

-

13.1 症状

-

嗜眠、錯乱、失調、呼吸抑制、血圧低下、昏睡等があらわれることがある。

-

-

13.2 処置

-

13.2.1 強制利尿又は血液透析は無効である。

-

13.2.2 本剤の過量投与が明白又は疑われた場合の処置としてフルマゼニル(ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤)を投与する場合には、使用前にフルマゼニルの使用上の注意を必ず読むこと。

-

13.2.3 他のベンゾジアゼピン系薬剤(クロナゼパム)を長期間投与されているてんかん患者に、フルマゼニルを投与してけいれん発作を誘発したとの報告がある。

-

適用上の注意

-

14.1 薬剤交付時の注意

-

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

-

その他の注意

-

15.1 臨床使用に基づく情報

-

15.1.1 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。

-

15.1.2 他のベンゾジアゼピン系薬剤(クロナゼパム)で混合発作のある患者に投与すると、強直間代発作の誘発や回数を増加することが、また、レンノックス症候群の患者に投与するとinduced microseizures(睡眠中の多呼吸発作等)を誘発することが報告されている。

-

15.1.3 他のベンゾジアゼピン系薬剤(クロナゼパム)で、刺激興奮、錯乱等があらわれることが報告されている。

-

15.1.4 海外で実施された複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした199のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約2倍高く(抗てんかん薬服用群:0.43%、プラセボ群:0.24%)、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ1,000人あたり1.9人多いと計算された(95%信頼区間:0.6〜3.9)。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ1,000人あたり2.4人多いと計算されている。

-

-

15.2 非臨床試験に基づく情報

-

ラットに本剤を24カ月間投与したがん原性試験において、雄100mg/kg/日投与で甲状腺濾胞細胞腺腫の発生増加が認められたとの報告がある。

-

その他の説明

-

25.1 投薬期間制限医薬品に関する情報

-

本剤は厚生労働省告示第97号(平成20年3月19日付)に基づき、投薬は1回90日分を限度とされている。

-

相互作用

相互作用序文

-

本剤は、主として薬物代謝酵素CYP3A4で代謝される。また、本剤の代謝物N-脱メチルクロバザムは主としてCYP2C19で代謝される。[16.4.3参照]

薬物代謝酵素用語

CYP3A4薬物代謝酵素用語

CYP2C19併用注意

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| 中枢抑制薬フェノチアジン誘導体バルビツール酸誘導体モノアミン酸化酵素阻害剤 等 | 相互に作用が増強されることがあるので、減量するなど慎重に投与すること。 | 本剤及びこれらの薬剤の中枢神経抑制作用による。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| アルコール | 併用により本剤の血中濃度の上昇がみられ、相互に作用が増強したとの報告がある。 | 中枢神経抑制作用による。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| フェニトイン[8.5参照] | 本剤の血中未変化体濃度が低下することがある。また、フェニトインの血中濃度を上昇させることがあるので、眼振等が認められた場合には、フェニトインを減量するなど適切な処置を行うこと。 | 本剤の血中未変化体濃度の低下は、フェニトインがCYP3A4を誘導することによると考えられる。フェニトインの血中濃度上昇の機序は不明である。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| フェノバルビタールカルバマゼピン[8.5参照] | 本剤の血中未変化体濃度が低下することがある。また、これらの薬剤の血中濃度を上昇させることがある。 | 本剤の血中未変化体濃度の低下は、これらの薬剤がCYP3A4を誘導することによると考えられる。これらの薬剤の血中濃度上昇の機序は不明である。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| バルプロ酸[8.5参照] | 本剤の血中未変化体濃度が低下することがある。また、バルプロ酸の血中濃度を上昇させることがある。 | バルプロ酸により、本剤の血漿蛋白結合率が低下することによると考えられる。バルプロ酸の血中濃度上昇の機序は不明である。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| スチリペントール[8.5参照] | 本剤及び活性代謝物の血中濃度が上昇することがある。 | スチリペントールがCYP3A4及びCYP2C19を阻害することによると考えられる。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| シメチジン | 併用により本剤の血中消失半減期が遅延し、AUCが増大することがある。 | シメチジンが本剤の肝薬物代謝酵素を阻害することによると考えられる。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| CYP3A4を阻害する薬剤リトナビル等 | 本剤の血中濃度が上昇することが予測される。 | これらの薬剤がCYP3A4による薬物代謝を抑制することによると考えられる。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| 主にCYP3A4によって代謝される薬剤 | 主にCYP3A4によって代謝される薬剤及び本剤の血中濃度が上昇することが予測される。 | 本剤はin vitro試験で主にCYP3A4で代謝され、これらの薬剤との間で互いに代謝を競合的に阻害することが予測される。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| CYP2C19を阻害する薬剤オメプラゾール等 | 本剤の活性代謝物の血中濃度が上昇することが予測される。 | これらの薬剤がCYP2C19による薬物代謝を阻害することによると考えられる。 |

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| 主にCYP2D6によって代謝される薬剤デキストロメトルファン等 | 併用によりデキストロメトルファンの血中濃度が上昇するとの報告がある。 | 本剤のCYP2D6阻害作用によると考えられる。 |

副作用

重大な副作用及び副作用用語

重大な副作用

-

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

-

11.1.1 依存性(頻度不明)

-

連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し慎重に投与すること。

また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、けいれん発作、せん妄、振戦、不眠、不安、幻覚、妄想等の離脱症状があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。

-

-

11.1.2 呼吸抑制(頻度不明)

-

投与を中止する場合には、徐々に減量するなど慎重に行うこと。[9.1.4参照]

-

-

11.1.3 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(頻度不明)

-

発熱、紅斑、水疱・びらん、そう痒感、眼充血、口内炎等の異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

-

その他の副作用

-

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

| 5%以上 | 1〜5%未満 | 1%未満 | 頻度不明 | |

| 精神神経系 | 眠気・傾眠(38.6%)、ふらつき・めまい(10.9%) | 構音障害、無気力、不機嫌、失調、情動不安 | ぼんやり感、焦燥、筋緊張低下、易刺激性、行動異常、多動、頭重感、酩酊感、想起力低下、精神活動減退、軽躁状態、発揚状態、浮遊感、気分高揚、注意力低下、活動低下、不眠、意欲低下 | 妄想、意識障害、振戦、不随意運動、幻覚、不穏、攻撃性 |

| 眼 | 複視 | 眼振、眼のかすみ、眼痛 | ||

| 呼吸器(注1) | 喀痰増加、気道分泌過多、喘鳴 | |||

| 消化器 | 唾液分泌過多(注1)、食欲不振 | 嘔気、嘔吐、便秘、胃腸障害、胃部不快感、下痢 | 嚥下障害(注1)、腹痛 | |

| 血液 | 白血球減少、好酸球増加 | 血小板減少 | ||

| 肝臓 | AST・ALT・γ-GTP・ALP上昇等の肝機能検査値異常 | |||

| 腎臓 | BUN上昇、クレアチニン上昇 | |||

| 皮膚 | 発疹、かゆみ、湿疹 | |||

| その他 | 倦怠感 | 脱力感、体重増加、疲労感、尿失禁、胸痛、肩の重圧感、心窩部痛 | 転倒(注2)、浮腫、脱毛、発熱、尿閉、女性化乳房 |

-

注1:[9.7.2、9.8.2参照]

-

注2:眠気、ふらつき・めまい、失調、意識障害等から転倒することがあるので注意すること。[8.1参照]

薬価

マイスタン錠5mg 14円/錠

マイスタン錠10mg 24.8円/錠

マイスタン細粒1% 23.3円/g

m3.comにご登録済の方

薬剤名検索

薬剤情報提供:一般財団法人日本医薬情報センター 剤形写真提供:株式会社薬事日報社

・薬剤情報・剤形写真は月一回更新しておりますが、ご覧いただいた時点で最新情報ではない可能性がございます。 最新情報は、各製薬会社のWebサイトなどでご確認ください。

・投稿内容の中に適応外、承認用法・用量外の記載等が含まれる場合がありますが、エムスリー、製薬会社が推奨するものではありません。

同薬効薬剤

同薬効薬剤